Première édition du Bulletin de l'OMM sur la qualité de l'air et le climat

En 2020, les confinements et la limitation des déplacements associés à la pandémie de COVID-19 ont entraîné une baisse spectaculaire quoique temporaire des émissions des principaux polluants atmosphériques, notamment dans les zones urbaines. Nombreux sont les citadins à avoir vu se dissiper les nuages de pollution pour laisser place à un ciel d'azur. Cette réduction ne s'est toutefois pas manifestée de la même manière dans toutes les régions ni pour tous les types de polluants. Selon un nouveau rapport de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), les lignes directrices relatives à la qualité de l'air sont encore loin d'être respectées partout.

3 septembre 2021 (OMM) – En 2020, les confinements et la limitation des déplacements associés à la pandémie de COVID-19 ont entraîné une baisse spectaculaire quoique temporaire des émissions des principaux polluants atmosphériques, notamment dans les zones urbaines. Nombreux sont les citadins à avoir vu se dissiper les nuages de pollution pour laisser place à un ciel d'azur. Cette réduction ne s'est toutefois pas manifestée de la même manière dans toutes les régions ni pour tous les types de polluants. Selon un nouveau rapport de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), les lignes directrices relatives à la qualité de l'air sont encore loin d'être respectées partout.

La première édition du Bulletin sur la qualité de l'air et le climat publié par l'OMM met en évidence les principaux facteurs qui ont influé sur la qualité de l'air en 2020, sur la base d’une comparaison avec les années précédentes. Elle montre que l’on a recensé aussi bien des améliorations que des détériorations de la qualité de l'air dans différents pays du monde.

Le Bulletin fait également la démonstration d'un lien étroit entre la qualité de l'air et le changement climatique. Si les émissions de polluants atmosphériques d'origine humaine ont diminué au cours de la période de ralentissement économique due à la pandémie de COVID-19, les phénomènes météorologiques extrêmes alimentés par le changement climatique et environnemental ont déclenché des tempêtes de sable et de poussière et des incendies de forêt sans précédent qui ont entraîné une dégradation de la qualité de l'air.

Cette tendance se poursuit en 2021. En Amérique du Nord, en Europe et en Sibérie des incendies dévastateurs ont affecté la qualité de l'air pour des millions d’habitants, et des tempêtes de sable et de poussière ont recouvert de nombreuses régions et traversé des continents entiers.

«La pandémie de COVID-19 a donné lieu à une expérience impromptue sur la qualité de l'air, et elle a entraîné des améliorations temporaires et localisées. Toutefois, une pandémie ne saurait se substituer à une action soutenue et systématique visant à lutter contre les principaux facteurs de pollution et de changement climatique et à préserver ainsi la santé des populations et de la planète», a déclaré le Secrétaire général de l'OMM, M. Petteri Taalas.

«Les effets des polluants atmosphériques se font ressentir près de la surface, sur des échelles de temps de quelques jours à quelques semaines, et sont généralement localisés. À l'inverse, le changement climatique en cours, causé par l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, se produit sur une échelle temporelle allant de quelques décennies à plusieurs siècles et entraîne des changements environnementaux sur l'ensemble de la planète. En dépit de ces différences, il importe de mettre en œuvre une stratégie cohérente et intégrée portant sur la qualité de l'air et sur le climat, et fondée sur les observations et sur la science», a-t-il ajouté.

La pollution atmosphérique a des répercussions majeures sur la santé humaine. Le Bulletin montre ainsi que, selon les estimations de la dernière évaluation de la charge mondiale de morbidité, la mortalité mondiale due à la pollution est passée de 2,3 millions de décès en 1990 (91 % dus aux particules en suspension, 9 % à l'ozone) à 4,5 millions en 2019 (92 % dus aux particules en suspension et 8 % à l'ozone).

Le Bulletin et l'animation qui l'accompagne ont été publiés en amont de la Journée internationale de l'air pur pour des ciels bleus, célébrée le 7 septembre. Instaurée par l'Assemblée générale des Nations Unies, cette manifestation a pour but de susciter une prise de conscience et de promouvoir les initiatives visant à améliorer la qualité de l'air qui sont essentielles pour préserver la santé humaine et atténuer les effets du changement climatique.

Le thème choisi pour cette année est «Un air sain, une planète saine».

L'impact de la pandémie de COVID-19 sur la qualité de l'air

De nombreux gouvernements dans le monde ont réagi à la pandémie de COVID-19 en limitant les rassemblements, en fermant les écoles et en imposant des périodes de confinement. En dissuadant les populations de quitter leur domicile, ces mesures ont débouché sur une réduction sans précédent des émissions polluantes.

En 2020, dans des régions telles que l'Amérique du Nord, la Chine et l'Europe, la réduction des émissions sur le court terme, du fait de la pandémie de COVID-19, a coïncidé avec des mesures d'atténuation des émissions à long terme, de sorte que l’on a enregistré une baisse des concentrations de PM2,5 par rapport aux années précédentes. En Inde, l'augmentation des PM2,5 a été moins prononcée que les années antérieures.

Il ressort toutefois de certaines études qu’en dépit de réductions drastiques de la mobilité, dans de nombreuses régions du monde, les concentrations de PM2,5 sont probablement loin d’être conformes aux directives de l'Organisation mondiale de la Santé.

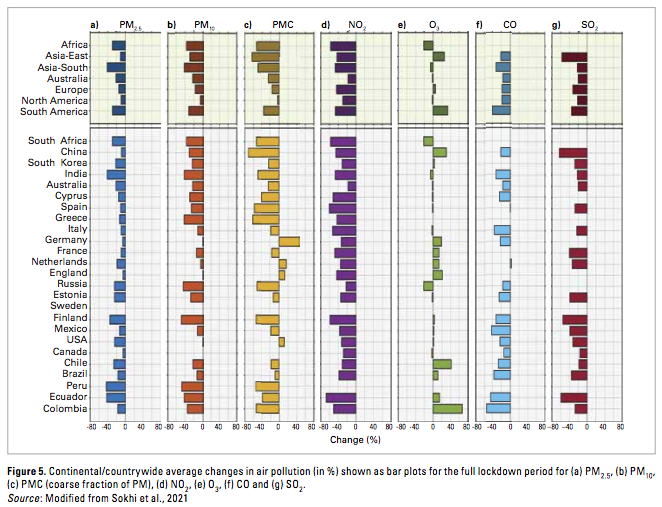

Le Programme de la Veille de l'atmosphère globale (VAG) de l'OMM a étudié le comportement des principaux polluants atmosphériques à partir des données provenant de plus de 540 stations de surveillance de la pollution (pollution de fond, en zone rurale et résultant de la circulation) positionnées dans (et aux alentours de) 63 villes dans 25 pays répartis dans sept régions du monde.

Ces données ont été utilisées pour analyser l'évolution de la qualité de l'air en prenant en compte les principaux polluants, tels que les PM2,5, le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d'azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO) et l'ozone (O3).

Cette analyse fait apparaître des diminutions allant jusqu'à près de 70 % des concentrations moyennes de NO2 et de 30 % à 40 % des concentrations moyennes de PM2,5 au cours des périodes de confinement total en 2020, par rapport aux mêmes périodes des années 2015 à 2019. Les PM2,5 affichent toutefois un comportement complexe, parfois au sein d'une même région, puisque l’on a par exemple constaté dans certaines villes espagnoles, des augmentations attribuées principalement au transport à longue distance de la poussière en provenance d'Afrique et/ou à la combustion de la biomasse.

L'évolution des concentrations d'ozone varie fortement d'une région à l'autre, allant de l'absence de changement global à de légères progressions (en Europe par exemple) et à des augmentations plus importantes (+25 % en Asie de l'Est et +30 % en Amérique du Sud).

En 2020, les concentrations de SO2 étaient inférieures de ~25 % à 60 % aux valeurs de la période 2015-2019 pour toutes les régions. Les niveaux de CO étaient plus faibles partout, la baisse la plus importante ayant été enregistrée en Amérique du Sud, où elle pouvait atteindre jusqu'à 40 % environ.

Climat, feux de forêt et qualité de l'air

Des incendies de forêt intenses ont généré des concentrations anormalement élevées de PM2,5 dans plusieurs régions du monde qui ont connu une sécheresse et une chaleur inhabituelles en 2020. En janvier de cette même année et au mois de décembre 2019, le sud-ouest de l'Australie a été touché par des feux de forêt très étendus, qui ont exacerbé la pollution atmosphérique.

La fumée produite par les incendies australiens a également entraîné un refroidissement temporaire dans l'ensemble de l'hémisphère Sud, comparable à celui qui aurait été provoqué par les cendres d'une éruption volcanique.

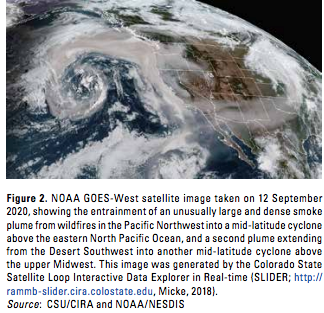

La saison 2020 des feux de forêt a été marquée par des incendies gigantesques en Sibérie et dans l'ouest des États-Unis, qui ont rejeté un volume total de carbone considérable dans l'atmosphère et engendré des panaches de fumée d'une telle intensité et d'une telle étendue qu’ils étaient visibles depuis l'espace. Le nombre d'incendies recensés en Alaska et au Canada a été inhabituellement faible par rapport aux décennies précédentes.

Le Global Modeling and Assimilation Office de la NASA a procédé à une évaluation de l'impact des incendies sur la pollution de l'air extérieur dans l’ensemble de l'Amérique du Nord et à une estimation du nombre de personnes exposées à divers niveaux de polluants. L'organisme a conclu que le nombre de personnes susceptibles d'avoir été exposées à des niveaux de pollution atmosphérique nuisibles à la santé a augmenté pendant la saison des incendies pour atteindre son niveau maximal au cours de la deuxième semaine de septembre, moment où se sont produits la plupart des incendies de grande intensité dans l'ouest des États-Unis. Pendant plus d'une semaine, 20 à 50 millions de personnes, situées pour la plupart dans l'ouest des États-Unis, mais aussi dans des régions sous le vent, ont été exposées à un niveau de risque sanitaire «élevé» ou «très élevé».

Shows the India Gate war memorial on October 17, 2019 (top) and after air pollution levels started to drop during a 21-day nationwide lockdown in New Delhi, India, April 8, 2020 (bottom)

Reuters/Anushree Fadnavis/Adnan Abidi

|

Combo shows the India Gate war memorial on October 17, 2019 (top) and after air pollution levels started to drop during a 21-day nationwide lockdown in New Delhi, India, April 8, 2020 (bottom). Improvement in air quality can be driven by many processes, including emission reduction and changes in meteorological conditions as explained in this Bulletin.

|

Stratégie relative au changement climatique

Les activités humaines qui libèrent dans l'atmosphère des gaz à effet de serre persistants contribuent également à l'augmentation des concentrations d'ozone et des particules à durée de vie plus courte dans l'atmosphère. C'est ainsi que les combustibles fossiles (source majeure de dioxyde de carbone (CO2)) dégagent également de l'oxyde d'azote (NO) dans l'atmosphère, ce qui peut entraîner la formation photochimique d'ozone et d'aérosols de nitrate. De même, les activités agricoles (qui constituent des sources majeures de production de méthane, un gaz à effet de serre) émettent de l'ammoniac, qui forme ensuite des aérosols d'ammonium.

Les polluants traditionnels comprennent des gaz réactifs à courte durée de vie tels que l'ozone – gaz trace qui est à la fois un polluant atmosphérique courant et un gaz à effet de serre – et des matières particulaires – un large éventail de minuscules particules en suspension dans l'atmosphère (communément appelées aérosols). Ces deux composantes sont préjudiciables à la santé humaine et présentent des caractéristiques complexes, qui peuvent soit refroidir, soit réchauffer l'atmosphère.

L’évolution des stratégies visant à améliorer la qualité de l'air a donc des répercussions sur les politiques ayant pour but de freiner le changement climatique, et inversement. C'est ainsi qu'une baisse drastique de l’utilisation des combustibles fossiles destinée à réduire les émissions de gaz à effet de serre permettra également de diminuer la production de polluants atmosphériques associés à cette activité, tels que l'ozone et les aérosols de nitrate.

Les politiques visant à réduire la pollution par les matières particulaires pour protéger la santé humaine peuvent contrecarrer l'effet de refroidissement des aérosols sulfatés ou de réchauffement du carbone noir (particules de suie).

Enfin, l'évolution du climat est susceptible d’influencer directement les niveaux de pollution. En effet, l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur peut entraîner une accumulation supplémentaire de polluants à proximité de la surface. Selon le dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la fréquence et l'intensité de ces phénomènes vont augmenter à l'avenir.

Les observations de la composition chimique de l'atmosphère, telles que celles qui sont recueillies dans le cadre du Programme de la VAG de l'OMM, sont indispensables pour en comprendre l’état ainsi que l’évolution. Elles permettent d'améliorer les systèmes de prévision et de sous-tendre les politiques intégrées portant sur la qualité de l'air et sur le climat.

Notes à l’intention des rédacteurs

L'OMM tient à remercier le Comité de rédaction du Bulletin ainsi que toutes les personnes qui y ont contribué.

Le Bulletin a été réalisé grâce à la participation du Groupe consultatif scientifique pour les aérosols du Programme de la VAG de l'OMM, du Groupe consultatif scientifique pour les applications, du Groupe consultatif scientifique du Projet de recherche relevant de la VAG sur la météorologie et l'environnement en milieu urbain, du Groupe consultatif scientifique pour les gaz réactifs et du Comité directeur du Système mondial d’information et de prévision concernant la qualité de l’air. Les estimations de la mortalité due à la charge mondiale de morbidité associée à la pollution de l'air ambiant et de l'air intérieur peuvent être téléchargées sur le site suivant: https://www.stateofglobalair.org/.

Les données relatives aux aérosols et aux gaz réactifs recueillies dans le cadre du Programme de la VAG avec l'appui des Membres de l'OMM et des réseaux participants sont fournies par le Centre mondial de données sur les aérosols et les gaz réactifs, qui bénéficie du soutien du Norsk Institutt for Luftforskning (Norvège). Les données concernant le monoxyde de carbone sont fournies par le Centre mondial de données relatives aux gaz à effet de serre, hébergé par le Service météorologique japonais. Les stations de la VAG sont décrites dans le Système d'information sur les stations de la VAG (GAWSIS) (https://gawsis.meteoswiss.ch/) administré par MétéoSuisse. Toutes les données provenant du service Copernicus de surveillance de l'atmosphère sont disponibles gratuitement sur le site Atmosphere Data Store: https://ads.atmosphere.copernicus.eu.

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) est l’organisme des Nations Unies

qui fait autorité pour les questions relatives au temps, au climat et à l’eau.

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre contact avec Clare Nullis, attachée de presse. Courriel: cnullis wmo [dot] int (cnullis[at]wmo[dot]int). Téléphone portable: +41 (0)79 709 1397.

wmo [dot] int (cnullis[at]wmo[dot]int). Téléphone portable: +41 (0)79 709 1397.

L’Organisation météorologique mondiale est l’organisme des Nations Unies qui fait autorité pour les questions relatives au temps, au climat et à l’eau