Temps, climat et qualité de l’air à Mexico

par Luisa T. Molina1, Benjamin de Foy2, Oscar Vázquez Martínez3 et Víctor Hugo Páramo Figueroa3

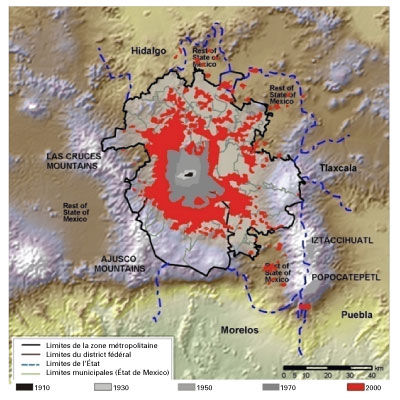

La zone métropolitaine de Mexico est une des plus grandes mégapoles du monde. On estime à 20 millions le nombre de personnes qui vivent dans cette agglomération, construite sur le nid asséché du lac Texcoco et ses alentours. Sis à une altitude de 2 240 mètres, ce bassin continental est entouré de montagnes et de volcans sur trois côtés, avec une ouverture sur le sud-est, et se prolonge vers le nord par le plateau mexicain. D’un diamètre d’une cinquantaine de kilomètres, la zone métropolitaine de Mexico, dont les possibilités d’expansion sont limitées, a une forte densité de population et concentre aussi un grand nombre d’activités commerciales et industrielles (figure 1). Elle représente environ 20 % de la population du Mexique et 9 % des émissions de gaz à effet de serre de ce pays, rejetant annuellement dans l’atmosphère 60 millions de tonnes d’équivalent dioxyde de carbone.

|

|

Figure 1 — Vue aérienne de Mexico |

|

Gestion de la qualité de l’air: stratégies et perspectives

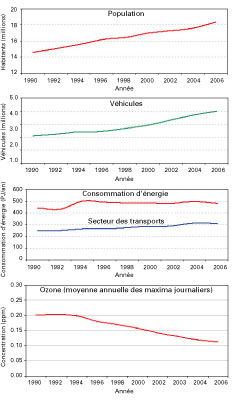

Tout au long du XXe siècle, Mexico a connu un très fort accroissement de sa population et une urbanisation galopante, drainant les populations d’autres régions du pays, tandis que l’industrialisation stimulait la croissance économique (figure 2). L’expansion démographique, la multiplication des véhicules à moteur et l’industrialisation croissante, à quoi s’ajoutent la situation de cuvette de la zone et l’intensité du rayonnement solaire, se conjuguent pour causer des problèmes aigus de qualité de l’air auxquels participent des polluants tant primaires que secondaires. L’instauration, vers la fin des années 80, d’un réseau automatisé de surveillance de la qualité de l’air a mis en évidence de fortes concentrations des principaux polluants que sont le plomb, le monoxyde de carbone, le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre, l’ozone et les matières particulaires. Les concentrations d’ozone ont dépassé les normes admises en matière de qualité de l’air plus de neuf jours sur 10, atteignant 300 parties par milliard (environ trois fois la norme admise) pendant 40 à 50 jours par an, faisant de Mexico l’une des villes les plus polluées au monde (Molina et Molina, 2002).

|

Figure 2 — Carte topographique de la zone métropolitaine de Mexico montrant l’expansion urbaine |

Tant le Gouvernement mexicain que les citoyens de Mexico ont reconnu, dès le milieu des années 80, que la pollution atmosphérique était un problème environnemental et social majeur. Les années 90 ont vu la mise en place de programmes de gestion de la qualité de l’air très aboutis prévoyant notamment l’introduction de l’essence sans plomb et de convertisseurs catalytiques sur les véhicules, la réduction de la teneur en soufre du carburant diesel, le remplacement du fioul par le gaz naturel dans les usines et les centrales et la reformulation du gaz de pétrole liquéfié utilisé pour le chauffage et la cuisine. Les pouvoirs publics ont également renforcé le programme de contrôle et d’entretien des véhicules dans le cadre d’un système centralisé, les contrôles devenant plus fréquents dans le cas des véhicules les plus polluants afin d’encourager le renouvellement de la flotte. En outre, les «journées sans voiture» (Hoy no circula) décrétées une fois par semaine pour les véhicules privés à l’exception des véhicules peu polluants ont permis de moderniser la flotte.

Grâce à ces mesures réglementaires et à l’évolution de la technique, les concentrations des principaux polluants ont diminué ces 10 dernières années, malgré l’accroissement continu de la population et de l’activité économique (figure 3). À Mexico, la teneur de l’air en matières particulaires et en ozone demeure toutefois supérieure aux valeurs admissibles recommandées par l’Organisation mondiale de la santé.

La Commission métropolitaine pour l’environnement (CAM), organisme interinstitutions au sein duquel sont représentées les autorités responsables des questions environnementales au gouvernement fédéral, à l’État de Mexico et au district fédéral, a été créée au milieu des années 90 pour coordonner les politiques et les programmes mis en œuvre dans la zone métropolitaine. L’actuel programme de gestion de la qualité de l’air—PROAIRE 2002-2010—prévoit l’application d’une série de nouvelles mesures destinées à améliorer encore la qualité de l’air et préconise le développement du réseau d’observation en vue d’obtenir un inventaire plus précis des émissions dans la zone métropolitaine de Mexico (Molina et Molina, 2002; CAM 2002). Une vaste campagne de mesures sur le terrain soutenue par la Commission métropolitaine pour l’environnement a été menée à bien en 2003 (Molina et al., 2007) et, en 2006, Mexico a été retenue comme étude de cas de MILAGRO (Megacity Initiative: Local And Global Research Observation), programme international d’étude des émissions provenant des mégapoles (Molina et al., 2008). Ces études sur le terrain ont livré des jeux de données détaillées permettant de mettre à jour et d’affiner l’inventaire des émissions et de mieux décrire la chimie et les processus de dispersion et de transport des polluants rejetés dans l’atmosphère de la zone métropolitaine de Mexico ainsi que leurs incidences régionales et mondiales.

Le programme PROAIRE 2002-2010 s’applique notamment au secteur des transports, principale source de polluants atmosphériques de la zone métropolitaine de Mexico. La ville de Mexico a adopté récemment un système de bus à grande vitesse conçu initialement pour la ville de Curitiba (Brésil) et appliqué avec succès à Bogotá (Colombie), où priorité a été donnée, pour la circulation urbaine, à des autobus peu polluants et à grande capacité. Une étude plus récente entreprise par des chercheurs de l’Institut national d’écologie du Ministère mexicain de l’environnement et des ressources naturelles a révélé que l’exposition des travailleurs pendulaires aux émanations de monoxyde de carbone et d’hydrocarbures et aux matières particulaires a été réduite d’environ 50 % lorsque les minibus traditionnels à 22 places fonctionnant à l’essence ont été remplacés par des autobus modernes (Metrobus) fonctionnant au diesel et circulant en site propre ou réservé (Wohrnschimmel et al., 2008). Elle a corroboré les constatations faites à Bogotá, à savoir que le système de transport par autobus à grande vitesse pouvait à la fois réduire les émissions de serre, l’exposition des pendulaires à ces émissions et la durée des trajets.

Le gouvernement a par ailleurs redoublé d’efforts pour inciter le grand public et les diverses parties prenantes à participer. Le site www.sma.df.gob.mx/simat/ contient des informations sur la qualité de l’air et les nouvelles initiatives prises dans ce domaine, informations également publiées dans la presse.

Météorologie

Exception faite de la pollution de l’air, la zone métropolitaine de Mexico jouit d’un climat idéal, caractérisé par une saison sèche et fraîche de novembre à février, suivie d’une saison sèche et chaude jusqu’en avril puis d’une saison pluvieuse entre mai et octobre. Les températures sont modérées et le taux d’humidité est faible. Dans le bassin de Mexico, protégé par des montagnes, les vents sont faibles, et l’on assiste pendant la saison fraîche à de fortes inversions thermiques en surface qui ont une incidence sur la pollution atmosphérique, les pics de pollution étant atteints le matin pour ce qui est des principaux polluants. La saison chaude est caractérisée quant à elle par un rayonnement ultraviolet plus marqué et, par conséquent, par un smog plus fréquent. Lorsque l’air est plus sec, les aérosols sont présents en plus grande quantité en raison de la poussière et de la combustion de la biomasse. Enfin, durant la saison pluvieuse, les concentrations de monoxyde de carbone et de matières particulaires de diamètre inférieur à 10 micromètres (PM10) diminuent tandis que la teneur de l’atmosphère en ozone reste élevée du fait de l’intense activité photochimique qui précède les averses de l’après-midi. Autrement dit, la qualité de l’air pose problème tout au long de l’année.

C’est dans la météorologie que réside en partie le problème. Les vents faibles et les fortes inversions de température durant la nuit se traduisent le matin et aux heures de pointe par des concentrations élevées de polluants primaires. À ces basses latitudes (20° N), le forçage synoptique est faible et les conditions météorologiques dans le bassin de Mexico sont fortement influencées par les vents catabatiques. Une circulation atmosphérique typique de la saison chaude débute par des vents descendants de faible intensité, à la suite de quoi on assiste à une croissance très rapide de la couche limite jusqu’à des maxima de 2 à 4 km en début d’après-midi. Un écoulement dans les cols en direction du bassin à partir du sud-est engendre une ligne de convergence à travers la zone métropolitaine de Mexico (figure 4). C’est le moment où se produit cet écoulement qui détermine les maxima d’ozone et les lieux où ces valeurs sont observées (de Foy et al., 2008).

|

Figure 4 — Modèle conceptuel de la circulation durant une journée de la saison chaude. Les vents de surface venant du nord rencontrent l’écoulement dans les cols en provenance du sud (rouge) pour former une ligne de convergence (rose). Le brassage vertical favorise la ventilation du bassin grâce aux vents d’ouest en altitude (bleu). Image en couleurs naturelles du spectroradiomètre MODIS, projetée sur un modèle topographique (échelle verticale amplifiée) |

La faiblesse des vents et l’épaisseur du smog qui caractérisent la zone métropolitaine de Mexico peuvent inciter l’observateur à faire un parallèle avec la situation qui règne à Los Angeles. Dans cette ville, des systèmes de haute pression particulièrement stables conjugués à une subsidence en altitude entraînent l’accumulation de polluants sur plusieurs jours et d’intenses épisodes de smog. Des simulations de trajectoires de particules dans la zone métropolitaine de Mexico révèlent que la croissance rapide de la couche limite favorise un fort brassage vertical. Lorsque la ligne de convergence se déplace vers le nord-est, la masse d’air est évacuée du bassin par les vents soufflant en altitude. La recirculation des polluants à l’intérieur du bassin est par conséquent limitée, tout comme leur persistance d’un jour à l’autre. En fait, la zone métropolitaine de Mexico s’apparente davantage à Houston, où une masse d’air pollué est évacuée vers la mer le matin et ramenée au-dessus de la ville l’après-midi par la brise de mer (Banta et al., 2005).

D’un point de vue climatologique, les relevés de température effectués sur 100 ans par l’Observatoire météorologique indiquent un léger refroidissement durant la première moitié du XXe siècle, suivi d’un net réchauffement—2 à 4°C—jusqu’à ce jour. La fréquence et la durée des vagues de chaleur dans la zone métropolitaine de Mexico ont par ailleurs augmenté. Des simulations numériques portant sur les changements d’affectation des terres donnent à penser que 75 % de ce réchauffement pourrait être imputable au phénomène d’îlot de chaleur et le reste au changement climatique. Ce microclimat urbain pourrait interagir avec les vents catabatiques et influer sur les vents descendants qui soufflent la nuit et sur les brises de l’après-midi.

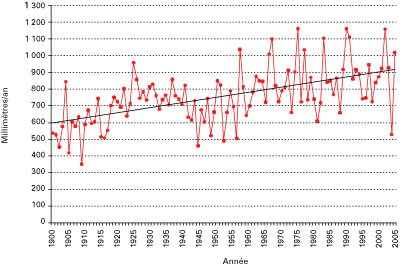

Pour les précipitations, l’évolution au cours du siècle écoulé a été encore plus prononcée que pour la température (figure 5). La pluviosité annuelle enregistrée à l’Observatoire a en effet augmenté de 50 %. Alors qu’au début du XXe siècle, des épisodes pluvieux extrêmes (plus de 30 mm par jour) surviennent en moyenne 0 à 3 jours par année, cette fréquence est passée ces dernières décennies à 5-10 jours par année. On ne sait pas encore très bien dans quelle mesure cette évolution peut être imputée à l’effet d’îlot de chaleur de Mexico, d’une part, et aux conséquences du changement climatique, d’autre part.

|

Figure 5 — Évolution de la pluviosité sur le site d’un observatoire météorologique de la zone métropolitaine de Mexico |

Plan d’action concernant les changements climatiques

Le Plan d’action concernant les changements climatiques dans la zone métropolitaine de Mexico (Acción Climática), conçu pour la période 2008-2012, consiste en 26 mesures de réduction des émissions, 12 mesures d’adaptation et six mesures d’information et de sensibilisation, dont le budget total se chiffre à près de 6 milliards de dollars É.-U. Bénéficiant du soutien de la Banque mondiale, ce plan a été établi sur la base d’une analyse des coûts, des avantages, des contraintes et des impacts, avec consultation des intéressés et recherche d’un consensus entre 32 organismes gouvernementaux. L’objectif est de réduire de 7 millions de tonnes d’équivalent dioxyde de carbone les émissions de gaz à effet de serre entre 2008 et 2012 et d’élaborer un plan d’adaptation pour cette échéance.

Les principales mesures de réduction des émissions sont regroupées au sein de projets de piégeage du biogaz et de gestion des déchets. Viennent ensuite, dans le secteur des transports, le service public de ramassage scolaire, l’installation d’une nouvelle ligne de métro et de 10 nouvelles lignes de Metrobus ainsi que l’aménagement de couloirs spéciaux de circulation. Ces mesures sont complétées par le renouvellement de la flotte de taxis et d’autobus de capacité moyenne, une panoplie de mesures d’inspection et d’entretien des véhicules et, enfin, la modernisation et la rénovation des stations. Dans le secteur résidentiel, l’éclairage des habitations présente un très bon rapport coût-efficacité. Des mesures complémentaires seront prises dans ce même secteur pour rationaliser l’utilisation de l’énergie et des ressources en eau et instaurer des politiques durables dans le domaine du logement. L’on s’attachera aussi à promouvoir l’efficacité énergétique dans le cadre de projets ciblés concernant les organismes et les services publics. Enfin, d’autres projets ont trait à la production d’énergie renouvelable et à la création de centres de recyclage.

Pour s’adapter à l’augmentation de la pluviosité et de la fréquence des épisodes extrêmes, il s’agira d’améliorer la gestion des crues en installant des vannes d’écluse et en instaurant des systèmes d’alerte. Des projets de développement des campagnes seront mis en route qui favoriseront la conservation des sols et de l’eau, le reboisement et la protection des cultures. Il est prévu également d’assurer une surveillance des cultures génétiquement modifiées, de promouvoir l’agriculture biologique, de planter des espèces forestières résistantes au changement climatique et d’encourager l’installation de toits végétaux. L’adaptation à la hausse des températures sera axée sur la télédétection et la surveillance des incendies de forêt et la mise en place d’un système de surveillance épidémiologique chez les populations vulnérables.

Dans le domaine de l’information et de la sensibilisation, les autorités ont mis en route un programme d’éducation permanente sur le changement climatique, des programmes d’information sur l’efficacité énergétique des habitations et la conservation de l’eau, des campagnes de sensibilisation du public et des programmes de gestion intégrée des déchets. L’accent est mis sur la sensibilisation aux risques et la promotion de mesures d’adaptation et d’atténuation.

Parmi les résultats obtenus à ce jour, l’on mentionnera la «norme solaire» appliquée aux capteurs solaires servant à la fourniture d’eau chaude. Cette formule a déjà été adoptée pour 30 % des piscines (6 957 m2 de capteurs) où le temps de retour énergétique est de 18 mois. Ce type de capteur sera installé sur 6 500 nouveaux logements d’ici à 2012, et sera aussi adopté par des hôtels et d’autres partenaires commerciaux.

Le système Metrobus remporte un succès retentissant dans la mesure où le taux d’utilisation—265 000 passagers par jour—est l’un des plus élevés au monde. C’est aussi le premier projet qui soit en partie financé par la vente de réductions d’émissions. Pour la période 2005-2007, on comptabilise une réduction d’environ 67 400 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, qui s’est vendue pour 281 600 euros. De nouvelles lignes vont être créées et 10 nouveaux couloirs de circulation seront instaurés d’ici 2012, ce qui conduira à une réduction de 369 500 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone ainsi qu’à un environnement urbain de meilleure qualité.

Conclusion

Depuis un certain nombre d’années, la ville de Mexico s’attache avec succès à améliorer la qualité de l’air et à lutter contre la pollution atmosphérique dans le cadre de programmes de grande envergure fondés sur des considérations scientifiques, techniques, sociales et politiques. Il n’empêche que la constante pression démographique et le souhait de la population de jouir d’une meilleure qualité de vie sont autant d’incitations à améliorer en permanence la qualité de l’air.

Le gouvernement a aussi pris des mesures pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Il s’agit de promouvoir des politiques dites «sans regrets» qui soient bénéfiques indépendamment des changements climatiques, et aussi de mettre l’accent sur des stratégies avantageuses à la fois pour la société et pour l’environnement.

La lutte contre le changement climatique peut être aussi très bénéfique pour la qualité de l’air, et l’on s’est attaché à évaluer, pour la ville de Mexico, les avantages que procurerait une politique concertée visant à combattre à la fois la pollution atmosphérique et les changements climatiques. L’examen de la situation concernant quatre mégapoles (Mexico, New York, Santiago de Chile et São Paulo), mené à bien par Cifuentes et al., (2001), a révélé qu’une limitation des émissions de gaz à effet de serre se traduirait par une forte réduction des concentrations d’ozone et de matières particulaires, au profit de la santé publique. Selon McKinley et al., (2007), cinq mesures proposées pour réduire de 1 % l’exposition annuelle aux particules en suspension et de 3 % les pics d’ozone journaliers dans la ville de Mexico permettraient également de réduire de 2 % les émissions de gaz à effet de serre que ce soit sur la période 2003-2010 ou la période 2003-2020. Une autre étude a révélé que, si le programme de gestion de la qualité de l’air à Mexico (PROAIRE 2002-2010) était appliqué comme prévu, il déboucherait sur une réduction de 3,1 %, à l’horizon 2010, des émissions de dioxyde de carbone, ainsi que sur une nette diminution des concentrations de polluants atmosphériques d’origine locale (West et al., 2004). Il est donc important d’intégrer dans toute politique environnementale des objectifs qui concernent à la fois la qualité de l’air et la stabilisation du climat pour que l’on puisse en retirer le maximum d’avantages.

Bibliographie

Banta, R.M., C.J. Seniff, J. Nielsen-Gammon, L.S. Darby, T.B. Ryerson, R.J. Alvarez,

S.R. Sandberg, E.J. Williams et M. Trainer, 2005: A bad air day in Houston, Bul. Amer. Meteoro. Soc., 86: 657-669.

Cifuentes, L., V.H. Borja-Aburto, N. Gouveia, G. Thurston et D.L. Davis, 2001: Climate change: hidden health benefits of greenhouse gas mitigation, Science, 293, 1257-1259.

De Foy, B., J.D. Fast, S.J. Paech, D. Phillips, J.T. Walters, R.L. Coulter, T.J. Martin, M.S. Pekour, W.J. Shaw, P.P. Kastendeuch, N.A. Marley, A. Retama et L.T. Molina, 2008: Basin-scale wind transport during the MILAGRO field campaign and comparison to climatology using cluster analysis. Atmos. Chem. Phys., 8:1209-1224.

CAM, 2002: Programa para Mejorar la Calidad del Aire en el Valle de México 2002-2010, Comisión Ambiental Metropolitana, Mexico.

McKinley, G., M. Zuk, M. Hojer, M. Ávalos, I. González, R. Iniestra, I. Laguna, M.A. Martínez, P. Osnaya, L.M. Reynales, R. Valdés et J. Martínez, 2005. Quantification of local and global benefits from air pollution control in Mexico City. Environ. Sci. Technol., 39, 1954-1961.

Molina, L.T. et M.J. Molina (Eds.), 2002: Air Quality in the Mexico Megacity: An Integrated Assessment, Kluwer Academic Publishers.

Molina, L.T., C.E. Kolb, B. de Foy, B.K. Lamb, W.H. Brune, J.L. Jimenez, R. Ramos-Villegas, J. Sarmiento, V.H. Paramo-Figueroa, B. Cardenas, V. Gutierrez-Avedoy et M.J. Molina, 2007: Air quality in North America’s most populous city—overview of the MCMA-2003 campaign, Atmos. Chem. Phys., 7, 2447– 2473.

Molina, L.T., S. Madronich, J.S. Gaffney et H.B. Singh, 2008: Overview of MILAGRO/INTEX-B Campaign, IGAC Newsletter, 38, 2-15.

West, J., P. Osnaya, I. Laguna, J. Martínez et A. Fernández-Bremauntz, 2004: Co-control of urban air pollutants and greenhouse gases in Mexico City. Environmental Science and Technology, 38:3474-3481.

Wöhrnschimmel, H., M. Zuk, G. Martínez-Villa, J. Cerón, B. Cárdenas, L. Rojas-Bracho et A. Fernández-Bremauntz, 2008: The impact of a rapid bus transit system on commuters’ exposure to benzene, CO, PM2.5 and PM10 in Mexico City. Atmospheric Environment (sous presse).

__________________

1. Molina Center for Energy and the Environment (Californie) et Massachusetts Institute

of Technology (Massachusetts), États-Unis d’Amérique

2. Université de Saint Louis (Missouri), États-Unis d’Amérique

3. Secrétariat à l’environnement, Gouvernement du district fédéral, Mexique